在浙江大學紫金港校區的西南角,有一處極簡主義風格的建築,灰紅磚牆凹凸有致,現代科技感與曆史藝術感交相輝映,這就是浙大藝術與考古博物館。總建築麵積2.5萬平方米的浙大藝博館是一家藝術史教學博物館,涵蓋了從史前文明到近現代各個時期的珍貴文物藝術品,今天的《文化中國行》“打卡”浙大藝術與考古博物館,我們一起走進這裏,對話古人、感受不同文明間的交流互鑒。

穿越時空

邂逅人文之美

8月的杭州,夏日炎炎並未阻擋大家遊覽博物館的腳步。在浙大藝博館,每天都有4000多人前來參觀,現場火爆。看展聽講解、拍照記錄、蓋章打卡,大家沉浸其中,樂趣多多。

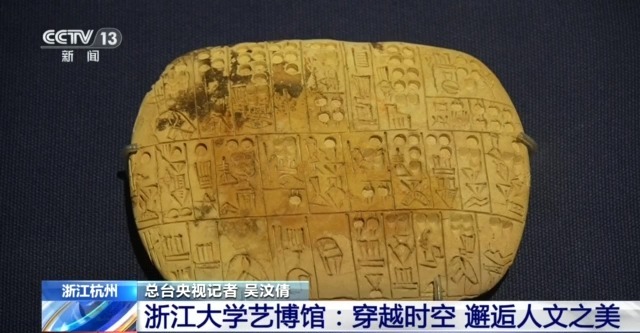

總台央視記者 吳汶倩:這塊公元前3000年在美索不達米亞發現的楔形文字泥板,是浙大藝博館“絲綢之路上的亞洲文明”展上最古老的一件文物。這個展在暑期熱度非常高,不少觀眾專門為它而來,因為這裏彙聚了亞洲各地古老文明的瑰寶,大家能親身感受到什麼是文明交流互鑒。

這隻唐三彩鳳首陶瓶展示了這種造型如何從東地中海沿岸的玻璃容器、經由伊朗傳入中國,並成為唐代風靡一時的鳳首瓶;距今3000多年的玻璃項鏈並不透明、卻在當年比黃金更珍貴;胡人騎駱駝陶俑、樂舞圖壁畫、文官陶俑……仿佛瞬間穿越回盛唐時期的長安城。兩百多件海內外博物館的珍貴藏品跨越千年來到你眼前。在這裏重走絲綢之路,一路都是驚豔。

觀眾鄭卉馨:我聽了烏德琴,感覺它和中國的琵琶還是挺像的,對絲綢之路上的整個亞洲的文明體會更深。

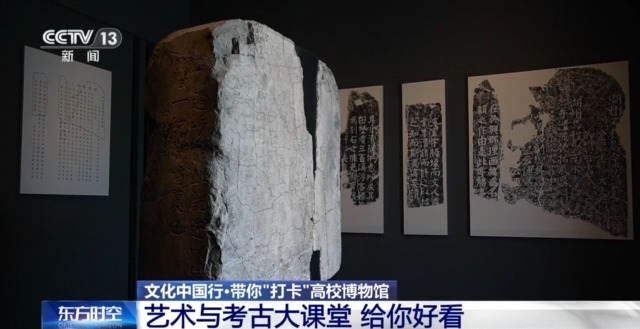

導覽講解、免費開放……浙大藝博館開館之日起就努力打造成為一個藝術與考古的大課堂。如果你想學習考古知識,可以來看《造物之美》常設展,這裏不僅有鎮館之寶——唐顏真卿的《西亭記》殘碑,還把小橫山南朝墓室挖掘出的畫像磚搬了過來。

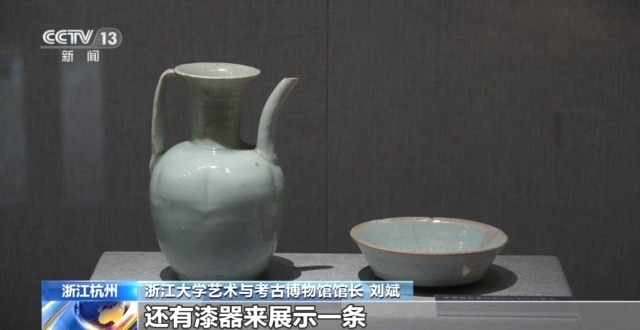

浙江大學藝術與考古博物館館長 劉斌:學校要把我們博物館作為一個美育教育、素質教育的基地。我們按照人類的物質文化的發展角度梳理了這樣一個展覽。希望能通過陶瓷、青銅、玉器還有漆器來展示我們中國人這樣的文化發展。

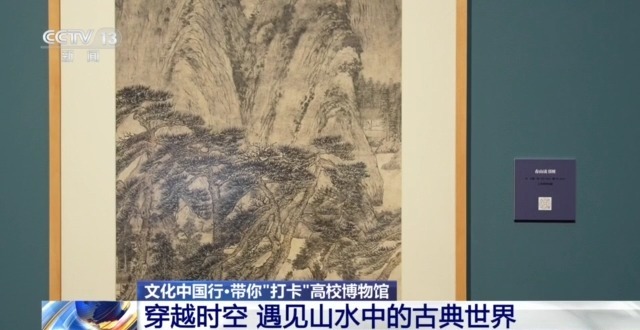

這個暑假,浙大藝博館還有一個展,上新第一天就湧進了近5000名觀眾,它就是“盛世修典——‘中國曆代繪畫大係’成果展”之“繪見:山水中的古典世界”專題展。

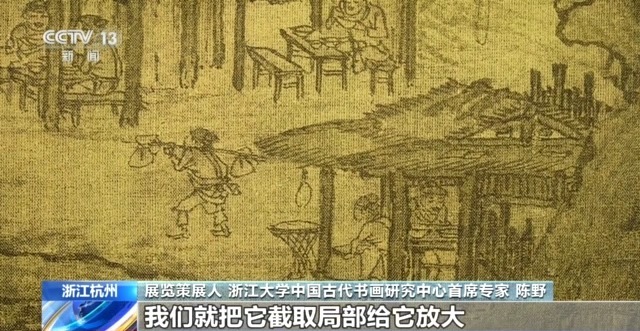

《春山讀書圖》《桃源仙境圖》……220多幅中國古代繪畫精品的高清打樣稿,可以一次性看過癮。從曆史畫卷看古典世界,你想知道古人是如何耕地織布的嗎?策展團隊費盡腦汁,花了快一年時間來做研究和設計,選取了整體、局部和細節等多種類型的圖像來呈現山水畫中的萬千氣象和璀璨人文。

展覽策展人、浙江大學中國古代書畫研究中心首席專家 陳野:這幅畫是北宋一個畫家李成畫的《晴巒蕭寺圖》,在這個整幅的巨型畫作中,它有一個局部,它是三種建築的樣子,也是三種商業業態的體現。在整幅畫裏它不太起眼,我們就把它截取局部給它放大,把跟曆史文化內涵有關的內容放大。

顏真卿碑刻

校友捐贈鎮館之寶

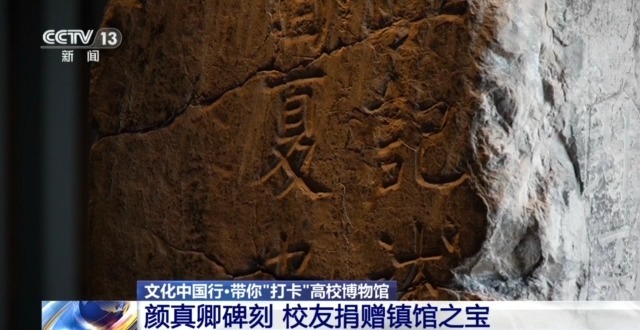

在浙大藝博館的一號展廳,最為引人注意的便是一塊具有裂痕的石碑,它就是博物館的鎮館之寶——唐代顏真卿的《西亭記》殘碑,這可是許多參觀者慕名前來必看的寶貝。這件寶藏藏品背後有什麼故事,一起解密鎮館之寶。

浙大藝術與考古學院博士生 劉影:現在呈現在我們麵前的是顏真卿《西亭記》殘碑,我們可以看到這塊碑由中部自左向右橫斷,它的上麵部分保存較為完好,同時還可以看到真卿二字。顏真卿的傳世的書法作品主要以碑刻為主,而全國大概僅有10餘件。這塊碑刻是顏真卿在湖州時期唯一流傳下來的並保存在我們浙江的碑刻,是我們博物館的鎮館之寶。

時光流轉,殘碑經由校友的捐贈,2019年在浙大藝博館開館之際再次與世人相見,讓我們得以與1200多年前的大書法家顏真卿有了跨越時空的交流。

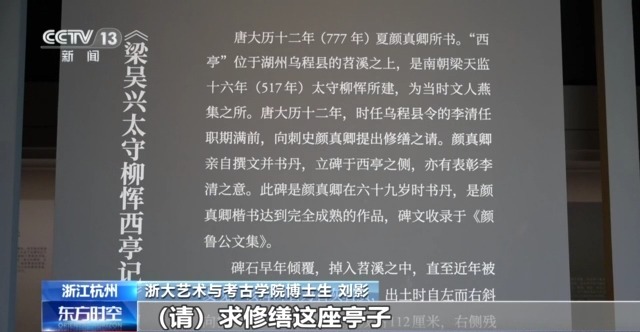

浙大藝術與考古學院博士生 劉影:這是顏真卿在唐代大曆十二年,即公元777年親自撰寫並書丹而成的。西亭是由當時南朝梁的吳興太守所建的文人雅集之所,然而到了唐代,這座亭子年久失修逐漸被破壞,當時的烏程縣縣令李清將這件事上報給當時的湖州刺史顏真卿,請求修繕這座亭子,顏真卿便欣然同意,於是親自撰寫碑文內容。

陽光透過玻璃窗打在殘碑上,顏體書法的渾厚大氣、方正剛直一覽無遺。

見這塊殘碑,就如見顏真卿其人。這位唐代名臣在安史之亂時,身為平原太守的他在北方率先起兵對抗叛軍,官至吏部尚書、太子太師。公元784年,被派遣去勸服叛將李希烈,他明知不可為而為之,慨然前往,凜然拒賊,終被縊殺。顏真卿用氣節詮釋了“字如其人”。

擁抱科技

讓千年丹青活起來

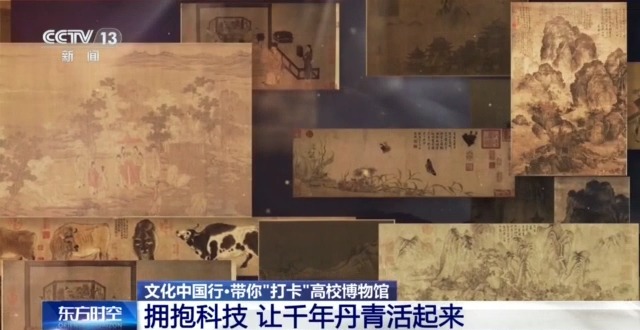

在浙大藝博館,有一個展廳自2023年2月起固定為“中國曆代繪畫大係”成果展的長期展示空間。由浙江大學、浙江省文物局編纂出版的“中國曆代繪畫大係”項目聯動全球260餘家文博機構,入編一萬兩千多件(套)中國古代繪畫作品。

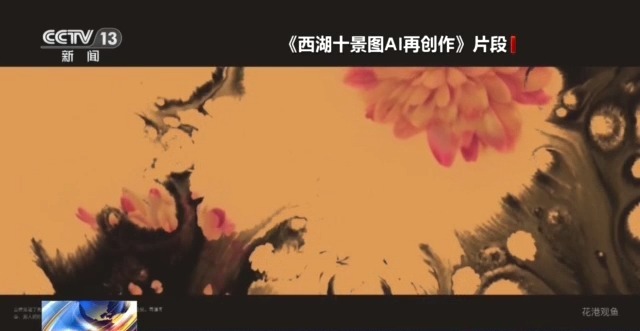

在這次7月底上新的“大係”成果展上,一幅流動起來並風格多變的西湖十景圖讓人耳目一新。這是浙江大學藝術與考古圖像數據實驗室團隊利用生成式人工智能“畫”出來的。這是怎麼做出來的?一起去看看浙大藝術與考古學院青年科研工作者是如何去擁抱人工智能、激活古代繪畫的無限可能的。

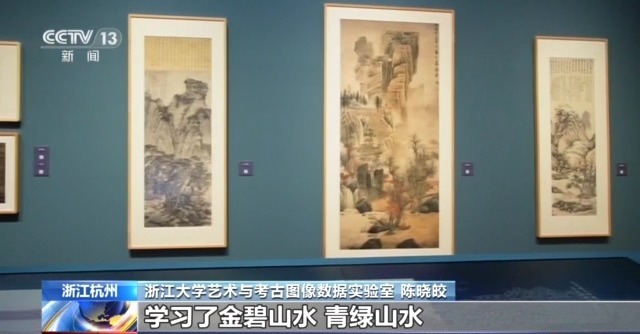

屏幕上,清代畫家董邦達的《西湖十景圖》以一種全新的視覺形式映入眼簾:時而呈現北宋王希孟的青綠山水風格,或用南宋畫家李唐的峭勁用筆繪出,讓人不知不覺間走完了西湖的春夏秋冬。

浙江大學藝術與考古圖像數據實驗室 陳曉皎:牆麵上正好是不同朝代畫家的畫作,我們希望觀眾在瀏覽不同畫作之後,也能夠看到人工智能技術同樣能夠學習他們畫作的特點、特征,學習了金碧山水、青綠山水,然後生成作品。

這幅用AI畫出來的西湖十景圖卷來自浙大藝術與考古圖像數據實驗室團隊。陳曉皎是實驗室數據可視化分析組的負責人,她指導6名研究生花了兩個月完成了這幅交互設計作品。中國傳統繪畫是一個博大精深的藝術寶藏,當AI大模型遇到古代畫作,需要去學習色彩、筆觸、墨色等這些浩瀚、複雜的細節,給團隊帶來了很多挑戰。

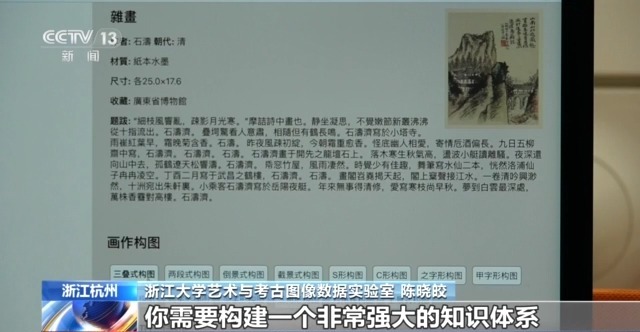

浙江大學藝術與考古圖像數據實驗室 陳曉皎:在前期的數據處理方麵,古畫是比較複雜的,不同的畫家、不同的筆觸都有自己不同的風格,然後以及像這種圖像數據,你需要構建一個非常強大的知識體係,才能對這個數據深入挖掘研究。

“中國曆代繪畫大係”項目不僅給了陳曉皎跨界科研的底氣,更是她這三年來幾乎全年無休工作的動力。背靠“大係”團隊積累多年的出版成果,挖掘、傳承中國古代繪畫中的中華文明基因密碼成了她和團隊的天然使命。

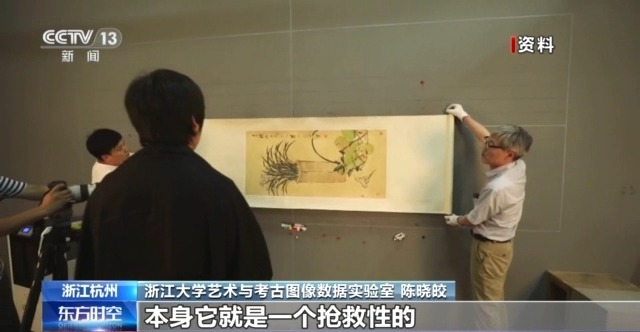

浙江大學藝術與考古圖像數據實驗室 陳曉皎:“大係”的團隊近20年的時間,他們在全世界各地去拍攝我們的中國古代繪畫,本身它就是一個搶救性的文化保護的工程。我們可能是站在他們的肩膀上去做他們的一個2.0版本。

擁抱科技,如今在浙江大學藝術與考古圖像數據實驗室,一項項科研成果讓千年丹青“活”起來、“動”起來:你可以像古人一樣在水榭小憩閑坐,靜賞落花遊魚;還可以行走於青綠山水間,感受四季之美。她們希望用科研的微光點亮萬家燈火,讓中華優秀傳統文化走進千家萬戶。

(總台央視記者 吳汶倩 範滿源)