大年初一,揚州市江都區吳橋鎮文化廣場上鑼鼓喧天,熱鬧非凡。一年一度的吳橋農民春晚在這裏精彩上演。除了歡歌笑語,還有吳橋引以為傲的省級非遺——吳橋社火上場。舞龍、舞獅、花船、花擔、河蚌精……一個個充滿鄉土氣息的民俗節目輪番登場,引得圍觀群眾陣陣喝彩。

吳橋農民春晚除了現場表演,還通過網絡平台全程直播。鏡頭前,社火隊員們精神抖擻,盡情展示著傳統民俗的魅力;屏幕後,來自全國各地的網友點讚留言,為這場“雲端”文化盛宴喝彩。

在這個“非遺版”春節,活躍在網絡上的可不止吳橋社火。徐州沛縣曹家班嗩呐、陝西華陰老腔、廣東醒獅……越來越多的非遺表演走進了網絡,與這個春節相得益彰,更凸顯出創新科技與傳統技藝之間的相輔相成。

誌願者架起直播設備,在外遊子“回了家”

大年初一中午,吳橋文化誌願者卞安定早早地在位於揚州市江都區吳橋鎮小蕩村的演出空地上架好了機位。這一次,他“雙管齊下”——一邊用手機直播,一邊用攝像設備拍攝。“我是業餘攝影師,過年這麼喜慶的節日,我要為村子裏出一份力!”說起直播,卞安定難掩心中激動。他認為,吳橋社火這樣的“寶藏非遺”,要傳播出去讓更多的人看到。

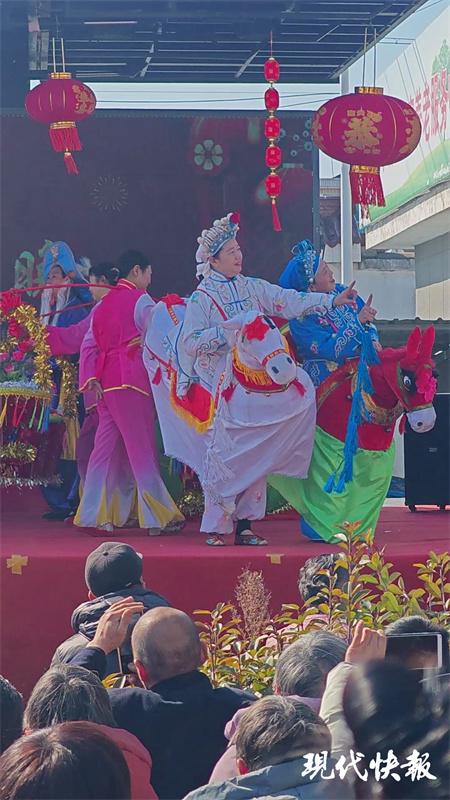

正在直播中的吳橋社火

正在直播中的吳橋社火

現場,花船、花擔、河蚌精等魚貫登場,本次吳橋農民春晚的重頭戲——吳橋社火亮了相。吳橋社火是吳橋民間蕩湖船、舞龍、跑馬燈、河蚌舞等民俗活動的總稱,起源於隋唐時期,多和豐收祭祀、重大節日、傳統廟會伴隨。2016年,吳橋社火被江蘇省政府列為省級非遺項目。

吳橋社火

吳橋社火

現場,演員們扮成各種人物,在鑼鼓音樂伴奏下,開始了表演。蕩湖船的花船用竹子做成船形,再用彩紙或彩綢裝扮,一對老夫妻作撐船劃槳姿勢進行串詞,一女青年在花船內執船作水上蕩漾狀擺動,另有五六人集體演唱,唱詞大多圍繞當地習俗與風情。

吳橋社火

吳橋社火

現場氛圍歡樂,卞安定的直播間也沒閑著,全國各地的網友們湧入直播間,感受著非遺魅力。當天,還有了個意外收獲。吳橋村民張先生多年前離開家鄉在外闖蕩,並在外地定居。當天,他無意間在網上刷到了社火的直播間,一股思鄉之情湧上心頭,通過鏡頭,仿佛回到了那個讓他魂牽夢縈的家鄉。他隨即給老家的老友們打來了電話,“這麼多年了,還是那個味兒!”

吳橋社火的“觸網”之旅,隻是春節期間全國非遺網絡直播的一個縮影。隨著互聯網技術的飛速發展,越來越多的非遺項目開始借助網絡平台,打破時空界限,走進千家萬戶,為人們帶來別樣的年味體驗。

杖頭木偶“人偶同台”賀新春

1月25日是臘月二十六,一場“金花迎春”揚州杖頭木偶新年專場直播活動在揚州戲曲園內火熱開播,揚州市木偶研究所揚揚、珊珊、宇倩、晨晨、嘉敏五名木偶演藝主播,為廣大網友帶來了《金蛇狂舞》等18個精彩的杖頭木偶節目。

正在直播中的揚州杖頭木偶

正在直播中的揚州杖頭木偶

作為國家級非物質文化遺產,揚州杖頭木偶技藝源遠流長,素以剛柔並濟、細膩傳神聞名。此次直播打破傳統木偶戲隱線於幕後的表演範式,18個節目均創新采用“人偶同台”形式進行表演,演員從幕後走向台前,與手中靈動翻飛的木偶形成戲劇性對話,木偶的綢緞水袖與演員的漢服廣袖交相輝映,構成流動的東方美學畫卷。

揚州杖頭木偶

揚州杖頭木偶

“這是對非遺活態傳承的大膽嚐試。”揚州市木偶研究所相關負責人介紹,團隊在保留傳統操縱技法基礎上,將舞蹈、武術、戲曲身段融入表演,通過演員肢體與木偶動作的虛實呼應,創造出“人偶合一”的沉浸式觀感,引得直播間彈幕刷屏“這才是真正的東方浪漫”。

現代快報記者了解到,揚州市木偶研究所從傳統舞台走上直播舞台並不是太早,隻有一年多的時間,但是成績斐然,截至目前,已直播246場,僅11月和12月,直播累計曝光量就達到4600多萬。其中五名青年演員完成100場個人直播,累計觀看人次超1000萬,在線同時觀看人數高達13339人。

小小嗩呐,吹出“非遺力量”

春節期間忙著直播的,還有沛縣曹家班嗩呐。徐州沛縣素有“嗩呐之鄉”稱號,成立於上世紀四五十年代的民間樂團曹家班就是其中的佼佼者。他們世代以嗩呐為生,幾十年來穿梭於各類鄉土間婚喪嫁娶演出中。曹家班班主名叫曹河南,出身嗩呐世家,是沛縣嗩呐省級非遺傳承人,沛縣嗩呐協會會長。“一家六代人吹嗩呐70餘年。”曹河南說,他們參加過的晚會、演出不計其數,多次在國家、省、市級的賽事中獲獎。

徐州沛縣曹家班嗩呐直播間

徐州沛縣曹家班嗩呐直播間

曹河南的兒子曹嘎,是曹家嗩呐的第五代傳人。他說,隨著時代的發展,日常慶典、演出等活動都熱衷於新式的西洋樂器,很多人單靠吹奏嗩呐演出難以維持生計。2022年2月底,為了走出困境,曹嘎決定試試直播。2022年3月18日,“沛縣曹家班嗩呐”直播間上線。“原以為能有一二十個人來看就不錯了,結果第一天陸續進來了幾百人。”讓曹嘎驚喜的是,短視頻平台上迅速聚攏大量人氣。

“其實一開始試水直播的時候,大家隻是單純想著老祖宗的東西不能丟,希望幾個誌同道合的人聚在一起做好音樂,運用數字化手段和網絡讓這門技藝一代代傳承下去,吸引更多人喜歡嗩呐。”曹嘎說,沒想到這麼多人喜歡,每場直播,都有數千人在直播間裏等候,有人留言叫好的、有專門打電話邀請他們去演出的,還有家長說要把孩子送到他們這來學嗩呐。曹嘎告訴記者,他想帶著曹家班的年輕成員登上更多大舞台,讓曹家嗩呐世世代代傳承下去。

非遺直播“雲端”賀歲,傳統文化煥發新生

現代快報記者了解到,春節期間,全國各地紛紛推出非遺網絡直播活動,讓傳統文化在“雲端”綻放異彩。首個“非遺版”春節,就在網絡上這麼水靈靈地與全國各地非遺表演“相互成就”了。

安徽浦口舞草龍直播間

在陝西,華陰老腔、安塞腰鼓等非遺項目通過網絡直播走進千家萬戶,讓人們在鏗鏘有力的唱腔和鼓點中感受黃土高原的豪邁與激情;在四川,川劇變臉、蜀繡等非遺技藝在直播間裏大放異彩,讓觀眾領略巴蜀文化的獨特魅力;在廣東,醒獅、粵劇等非遺項目通過網絡直播走上網絡舞台,讓觀眾們在歡聲笑語中感受傳統文化的博大精深……如今,非遺網絡直播不僅為人們提供了豐富多彩的文化盛宴,也為傳統文化的傳承和發展開辟了新的路徑。

非遺網絡直播的興起,離不開科技的有力支撐。近年來,隨著5G、雲計算、虛擬現實等新技術的快速發展,網絡直播的畫質、音效、互動性等方麵都得到了顯著提升,為非遺項目的線上展示提供了更加優質的平台。

春節期間,不少非遺直播中,主辦方運用了多機位拍攝、實時剪輯等技術,將現場表演的精彩瞬間完美呈現給觀眾。同時,直播間還設置了互動環節,觀眾可以通過彈幕、評論等方式與主播進行交流,增強了參與感和體驗感。

科技賦能,為非遺保護帶來了新的機遇。通過網絡直播,非遺項目可以突破地域限製,吸引更多年輕人關注和參與,為傳統文化的傳承注入新的活力。

通訊員 吳文軒 現代快報/現代+記者 顧瀟 莊劍翔